ステーブルコインとは?仕組みや購入方法、関連銘柄を徹底解説

2 mins

2 mins ステーブルコインに興味があっても、「ステーブルコインにはどんな種類、銘柄があるの?」「どこで買うの?日本でも買える?」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ステーブルコイン(Stable Coin)について以下の項目を解説します。

- ステーブルコインとは何か?仕組みとメリット

- ステーブルコインの種類、主要銘柄一覧

- ステーブルコインの購入方法

ステーブルコインの関連銘柄や、ステーブルコインとビットコインの違いまで総合的に解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。

ステーブルコインの最新ニュース

円ペッグのステーブルコインJPYCがローンチ

フィンテック企業JPYC株式会社は2025年10月27日、日本円と1:1で連動するステーブルコイン「JPYC」を正式ローンチしました。

銀行預金や日本国債を裏付資産とする、国内規制準拠の円建てステーブルコインとして大きな関心を集めています。

発行・償還にはマイナンバーカードICを用いたKYC(本人確認)が導入され、発行開始から7日間で総額1億円を突破。

ドルペッグ中心だった市場において、日本円建ての実需系ステーブルコインの普及が一気に進む気運が高まっています。

三大メガバンクの共同ステーブルコイン開発が始動

2025年10月中旬、三菱UFJ・三井住友・みずほの三大メガバンクが共同でステーブルコインを開発する大規模プロジェクトが動き出しました。

金融庁が支援する「決済高度化プロジェクト(PIP)」の一環で、まず円建てステーブルコインの実証実験を開始し、将来的にはドル建て発行も視野に入れています。

伝統的金融機関がブロックチェーンを採用する象徴的な動きであり、これをきっかけに企業決済の標準が大きく変わる可能性があります。

米FRB理事、ステーブルコインへの政策対応を促す

米連邦準備制度理事会(FRB)のスティーブン・ミラン理事が2025年11月、ステーブルコインが米国債の需要を押し上げ、結果的に金利へ下方圧力を与える可能性があると指摘しました。

ステーブルコインの発行体が裏付け資産として大量の米国債を購入するため、金融政策や流動性環境に影響が及ぶ懸念が高まっています。

もはやステーブルコインは仮想通貨の枠を超え、通貨政策や国際金融に影響を与える存在として政策議論が本格化してきています。

ステーブルコインとは?

ステーブルコインとは、法定通貨や金などの資産に価格を連動させて、価格変動がより安定するように設計された仮想通貨のことです。

ビットコインのような通常の仮想通貨は価格変動が激しく、日常の決済や送金に使いづらいという課題を抱えており、その解決策として2014年に誕生しました。

2026年現在、複数のステーブルコインが、仮想通貨市場の基盤インフラとして広く定着しています。主な用途は、以下のとおりです。

- 海外の仮想通貨取引所でのトレード用通貨

- 海外送金や決済の手段

- DeFi(分散型金融)での運用手段・担保資産

市場規模は年々拡大しており、発行総額は数十兆円規模に到達。現在は仮想通貨・Web3市場での利用が中心ですが、将来的には私たちの生活により身近な存在となることを期待されています。

日本でのステーブルコインの扱い

日本では2023年の資金決済法改正により、ステーブルコインの法的定義が明確に示されました。

改正資金決済法においてステーブルコインは、「デジタルマネー類似型」と「仮想通貨(暗号資産)型」の2種類に分類されています。

まず、「デジタルマネー類似型」の要件は次のとおりです。

- 法定通貨の価値と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行されていること

- 発行価格と同額での償還を約束するものか、それに準ずるものであること

また、その発行者は以下の3種類に限定されます。

- 銀行

- 資金移動業者(登録制)

- 信託会社

これらの条件に該当しないステーブルコインが、すべて「仮想通貨型」となります。

| デジタルマネー類似型 | 仮想通貨型 | |

|---|---|---|

| 分類要件 |

法定通貨に連動 発行価格と同額で償還可能 |

左記に当たらないもの |

| 発行者 |

銀行 資金移動者 信託会社 |

— |

| 仲介者 | 電子決済事業者 | 仮想通貨取引所 |

デジタルマネー類似型と仮想通貨型は、それぞれ法規制の枠組みが異なります。

デジタルマネー類似型は「電子決済手段」として扱われ、仮想通貨型はビットコインなどと同じく、「仮想通貨」として法規制が適用されます。

例えば海外企業が発行するUSDTは「仮想通貨型」であり、「デジタルマネー類似型」に該当する国産銘柄JPYCとは法的な扱いが異なります。

これらの異なる分類のステーブルコインを扱う際、個人投資家の視点では、特に電子決済手段と仮想通貨の税制面の違いに注意する必要があるでしょう。

ちなみに仮想通貨の税制は、例えば総合課税から分離課税に移行するなど、これから随時改正されていく可能性があります。

最新の動向を知りたい方は、仮想通貨の税制改正まとめをチェックしておきましょう。

ステーブルコインの仕組みと種類

ステーブルコインは特定の資産と価格が連動するよう設計されていますが、連動を保つ仕組みは銘柄ごとでそれぞれ異なります。

また、その仕組みのバリエーションに応じて、主に以下の4種類に分類されています。

- 法定通貨担保型

- 仮想通貨担保型

- コモディティ担保型

- アルゴリズム型(無担保型・ハイブリッド型)

①法定通貨担保型

米ドルや円などの法定通貨を裏付けとして発行されるタイプです。

発行元が、発行したステーブルコインと同額の担保(準備金)を保有するケースが一般的です。

裏付資産の価値が安定しているため、ステーブルコインも価格の安定性が高く、海外送金や決済などの手段として広く利用されています。

代表例:USDT、USDC、JPYC

②仮想通貨担保型

イーサリアムやソラナのような仮想通貨を担保にして発行されます。

仮想通貨は法定通貨と比べて価値の変動が激しく、担保としては安定性にやや欠けるため、一般的に発行したステーブルコインの価値を上回る規模の担保が用意されます。

その多くは分散型の仕組みで発行されており、透明性が高く、発行企業の信用に依存しない点が特徴です。

代表例:USDS(旧DAI)、BOLD

③コモディティ担保型

金や原油などの実物資産が価値を保証するステーブルコインです。発行者は価値の裏付けのため、発行量に見合った現物を保有しています。

また、一般的には価格も、金や原油などの基本単位当たりの価値に連動するように設計されています。

現物の金などを直接扱うよりもより手軽に取引することができ、管理・長期保有も容易である点が魅力です。

代表例:ZPG、PAXG

④アルゴリズム型(無担保型・ハイブリッド型)

中央管理者が存在せず、スマートコントラクトによる自律運用で需給をコントロールし、参照資産との価格連動を保ちます。

ただし、無担保でアルゴリズムの制御だけに依存すると市場ショックなどに弱く、参照資産との連動を維持できずに価値が急落した事例もあります。

そのため近年では、一定の担保資産を持ちながらアルゴリズムで需給を調整する、いわゆるハイブリッド型のアプローチも模索されています。

代表例:TerraUSD(無担保型)

ステーブルコインのメリット・デメリット

ステーブルコインは発行数が急速に増えており、それに伴って活用の場も広がり続けています。しかし、まだまだ課題も多く残されています。

そこで、現状におけるステーブルコインのメリットとデメリットを次のようにわかりやすく整理しました。

- 価格が安定していて、日常の決済に使える

- 海外送金のコストと所要時間を大幅に削減可能

- 仮想通貨投資のリスク回避資産として機能する

- 運用してインカムゲインを得ることも可能

- 銀行口座が不要、金融包摂の一助になる

デメリット

- 米ドルなどの信用に依存、根本的には中央集権的

- 発行体によっては、倒産などの信用リスクが存在

- 価格の連動を保てなくなるケースもある

- スマートコントラクトの脆弱性が課題

- 世界的に法整備が不十分

ステーブルコインは日常の決済から海外送金、投資のヘッジ手段まで、幅広いシーンで活用されています。

一方で、発行体の信用に依存した設計やスマートコントラクトの脆弱性など、技術的・制度的な課題も残されています。

特に法整備の遅れは、今後の利用環境に影響を与える重要なポイントです。

こうしたメリットとデメリットの両面を正しく理解し、目的に応じて法定通貨などと適切に使い分けることで、ステーブルコインをより賢く活用できるようになるでしょう。

主要なステーブルコインと関連銘柄

米ドルや日本円などの法定通貨と違って、ステーブルコインは民間企業やDeFiプロトコルでも発行が可能です。

そうした背景から2026年現在、ステーブルコインの種類は200種以上にのぼっています。

ここではその数ある中から、代表的な銘柄を一覧にまとめました。

| 名称(シンボル) | 連動資産 | 概要 |

|---|---|---|

| テザー

(USDT) |

米ドル | 市場シェアトップで流動性が非常に高い |

| USDコイン

(USDC) |

米ドル | Circle社が発行、透明性と規制順守が強み |

| PayPalUSD

(PYUSD) |

米ドル | PayPal社が発行、電子決済での採用が進む |

| USD1

(USD1) |

米ドル | トランプ一族が支援するステーブルコイン |

| USDS

(USDS) |

米ドル | DAOが主導する分散型ステーブルコインの代表格、旧DAI |

| BOLD

(BOLD) |

米ドル | 分散型プロトコルLiquityで発行される、ETH担保のコイン |

| EURC

(EURC) |

ユーロ | Circle社が発行するユーロ連動ステーブルコイン |

| JPYC

(JPYC) |

日本円 | 日本初のデジタルマネー類似型ステーブルコイン |

| ジパングコイン

(ZPG) |

金 | 三井物産グループが手がける国産銘柄 |

| PAXゴールド

(PAXG) |

金 | 米国の規制に準拠、高信頼の金連動型トークン |

また、上記のステーブルコイン一覧の中から、特に有名な3銘柄をピックアップしてそれぞれの特徴をご紹介します。

USDT(テザー)

USDT(テザー)は、米ドルの価格に連動するように設計された法定通貨担保型ステーブルコインです。

2015年からTeher社が発行している古参銘柄であり、現在もっとも流通量が多く、さまざまなプラットフォームで広く使われています。

特に海外の仮想通貨取引所では、主要な決済通貨として採用されており、ビットコインやアルトコインの多くがUSDT建てで取引されています。

くわえて、複数のブロックチェーン(イーサリアム、トロン、ソラナなど)で発行されているため、目的に応じてチェーンタイプを選べる柔軟性も特徴です。

USDC(USDコイン)

USDC(USDコイン)は、Circle社とCoinbaseが共同で発行する米ドル連動型のステーブルコインです。

発行元であるCircle社は準備資産の状況を定期的に公開しており、その透明性の高さから企業・投資家の信頼を集めています。

特に米国市場では、企業や金融機関による採用が進んでおり、法定通貨のデジタル代替としての存在感を強めています。

また日本においても、SBIホールディングスとCircle社がステーブルコイン普及に向けた業務提携を締結。

その一連の取り組みの中で2025年3月、SBI VCトレードがUSDCの取り扱いを開始しており、日本国内でのユースケース拡大にも期待が寄せられています。

JPYC(ジェイピーワイシー)

JPYCは、改正資金決済法に準拠した日本初の「デジタルマネー類似型」ステーブルコインです。

日本円(預貯金や国債)を担保として、1JPYC=1円の価値を保つように設計されています。

決済や送金の他、NFTゲームなどブロックチェーン上の各種サービスで利用可能です。

日本人にとっては、ドル建てステーブルコインとは違って、為替差損益を気にする必要がない点が大きなメリットだと言えます。

新興のコインであるため、まだ活用の場は限られていますが、国内法に準拠した円デジタル資産として今後の普及が期待されています。

ちなみに仮想通貨市場には、ステーブルコインの関連銘柄も数多く存在します。

またその中には、次に挙げる5つの銘柄のように、投資対象としての高い注目を集めているものもあります。

ステーブルコインの普及が今後さらに進んでいくと読むなら、これらの関連銘柄に先行投資しておくのも、非常に有効な戦略となるでしょう。

| 名称(シンボル) | 概要 |

|---|---|

| Sky

(SKY) |

ステーブルコイン発行プロトコルのガバナンストークン、旧Maker(MKR) |

| Aave

(AAVE) |

分散型レンディングプロトコル、ステーブルコインのレンディングが可能 |

| Compound

(COMP) |

Aaveと同じく、ステーブルコインの貸し借りができるプラットフォーム |

| Coinbase

(COIN) |

米国大手取引所Coinbaseの独自トークン、USDCとの関連が強い |

| Liquity

(LQTY) |

レンディングプロトコル、ステーブルコインBOLDの発行・管理に関与 |

ステーブルコインと他の金融資産の違い

ステーブルコインは、新しい仮想通貨決済や送金の手段として注目されています。

一方で、他の金融資産との違いがよくわからないという方も、まだまだおられるでしょう。

そこで本章では、ビットコインと電子マネー、CBDCとの違いを整理しました。

①ステーブルコインとビットコインの違い

ステーブルコインとビットコインはいずれも、ブロックチェーン技術を基盤として発行されるデジタル通貨です。

取引の透明性が高く、取引履歴の改ざんリスクが低いという点は共通しています。

一方でボラティリティに関しては、両者に大きな差があります。

ビットコインは日々の価格変動が激しく、日常の決済手段としては不向きです。そうした難点を解消すべく誕生したのが、ステーブルコインです。

米ドルなどとの連動によって価格が安定しており、支払いや送金・貸借などの日常的な利用に適しています。

②ステーブルコインと電子マネーの違い

電子マネーとは、現金情報をデータ化し、ICカードやアプリで決済を行うキャッシュレスサービスのことです。

現状、ステーブルコインよりも利用できるプラットフォームや加盟店が圧倒的に多く、日常生活での利用において高い優位性を持ちます。

ただし電子マネーは、国内法や金融インフラの制約から、一般的に国際送金や海外での利用には対応していません。

これに対してステーブルコインは、ブロックチェーン上で運用されるため、国境を越えた高速送金やグローバルな決済が可能です。

まだまだ課題も多いものの、将来的にはステーブルコインが機能面での優位性を活かし、電子マネーのシェアの一部を取り込んでいく可能性も十分にあるでしょう。

③ステーブルコインとCBDCの違い

CBDC(中央銀行デジタル通貨)とは、中央銀行が発行するデジタル形式の法定通貨のことです。

バハマなど一部の国ではすでに実用化されていますが、多くの国ではまだ導入に向けた実証実験の段階にあります。

CBDCは既存の法定通貨と同様に高い安定性が保証される一方で、政府や金融機関による利用制限や管理の制約を伴います。

これに対して、民間企業や分散型の仕組みで発行されるステーブルコインは、利用や流通の面でより高い柔軟性を持ちます。

大まかに言えば、CBDCは「国家主導で安全性重視のデジタル通貨」、ステーブルコインは「民間主導で柔軟性重視のデジタル通貨」と整理できるでしょう。

ステーブルコインの将来性

ステーブルコインは、従来の法定通貨や電子マネーなどと比較しても、独自の活用価値を期待されています。

ここでは、その将来性を3つのポイントから解説します。

- あらゆる決済インフラに組み込まれる可能性

- 中央銀行デジタル通貨(CBDC)との共存

- DeFi市場での収益機会拡大

あらゆる決済インフラに組み込まれる可能性

ステーブルコインは今後、日常的な決済手段として電子マネーの代替になる可能性があります。

日本でも資金決済法の改正が進み、まずは法的な部分から、電子決済手段として活用するための下地が整いつつあります。

もし既存の電子決済インフラや金融サービスに組み込まれれば、国内外での高速かつ低コストの決済が可能になります。

海外送金や越境取引も、短時間でよりシームレスに行えるようになるでしょう。

さらに、スマートコントラクトを用いて自動支払いや定期決済などの新しい決済機能も実現できるため、企業の業務効率化にも貢献する可能性があります。

中央銀行デジタル通貨(CBDC)との共存

ステーブルコインは民間企業や銀行が発行するデジタル通貨であるのに対し、CBDCは各国の中央銀行が発行する法定通貨のデジタル版です。

この違いにより、両者はお互いを補完しあう存在となる可能性があります。

例えば、CBDCが公共サービスや国内決済の安定した基盤となり、かたやステーブルコインは民間主導で国際送金やDeFiなどの革新的な金融サービスを支える形で共存することが想定されます。

規制面や技術面での調整によって、両者がそれぞれ強みを発揮できれば、金融サービスの利便性および多様性は大幅に向上していくでしょう。

DeFi市場での収益機会拡大

ステーブルコインは、DeFi(分散型金融)プロトコルでの運用が可能である点も強みの一つです。

イーサリアムなどと比べて利回りは控えめなことが多いものの、価格の安定性が高いことから、リスクを抑えた運用が可能です。

そのため個人投資家から機関投資家まで、幅広い層から運用手段として選ばれるケースが増えてきています。

今後、ステーブルコインの需要がさらに高まれば、新たなレンディングプラットフォームの登場や、流動性提供サービスの拡充など、DeFi市場のさらなる成長に大きく寄与することが期待されます。

ステーブルコインの購入方法

現状最もユースケースが豊富なステーブルコインは、USDT(テザー)です。

しかし残念ながら、国内の仮想通貨取引所での取り扱いがありません。

日本で入手したい場合は、海外取引所やDEXを利用し、仮想通貨リップルなど国内で入手できる銘柄からUSDTに換金するという方法が一般的です。

ただ、取引機能を備えた仮想通貨ウォレット「Best Wallet(ベストウォレット)」を使えば、クレカ決済や電子マネー決済で、より手軽に購入することができます。

ここでは、Best Walletを用いたステーブルコインの購入方法を詳しくご紹介します。

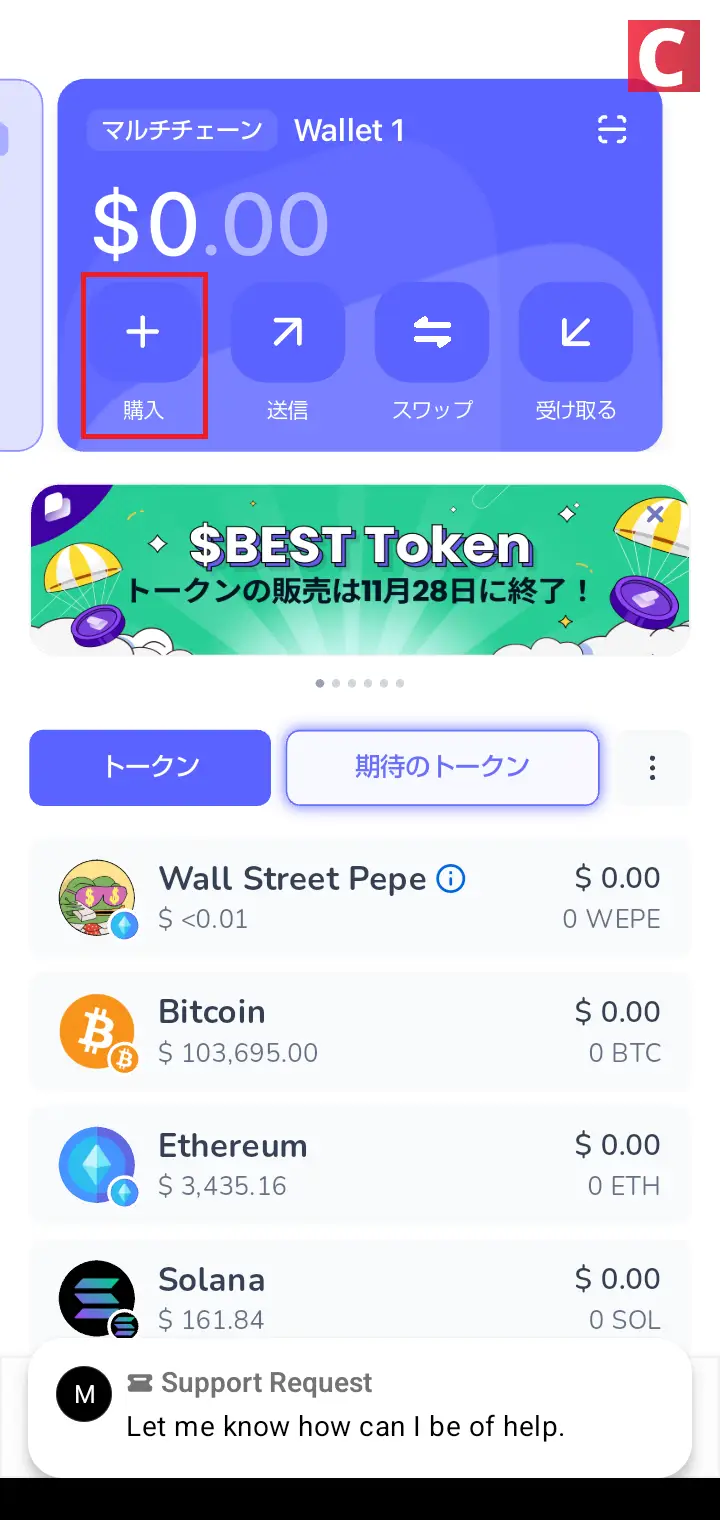

①Best Walletをダウンロード

Best Walletは、スマートフォンやタブレットで使える仮想通貨ウォレットアプリです。

まずは、お使いの端末にBest Walletアプリをダウンロードしましょう。

②Best Walletの初期設定を行う

アプリを起動したら、以下の流れで初期設定を行いましょう。

- アカウントを作成

- ログイン用パスワードを設定

- プッシュ通知を設定

- クラウドバックアップを実施

これらの内、クラウドバックの設定は必須ではなく、あとから設定することも可能です。

しかし万が一のケースに備えて、利用開始の段階で設定しておいた方が安心です。

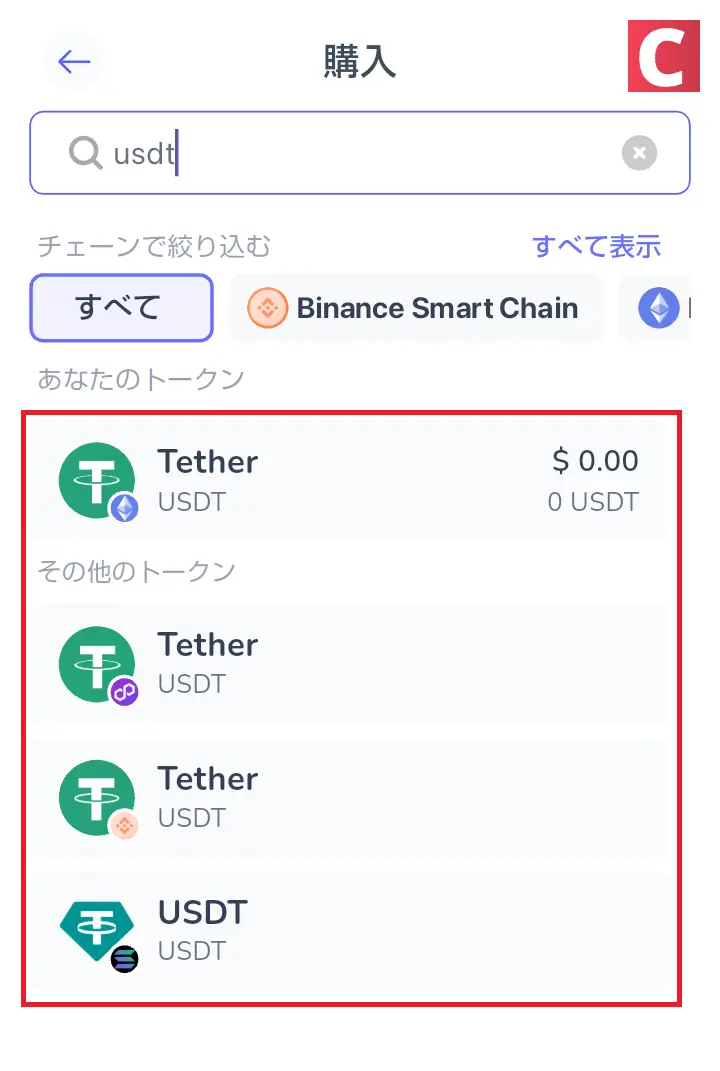

③銘柄を選択

初期設定が完了したら、トップ画面にある「購入」ボタンをタップします。

続いて、検索画面に銘柄名を入力しましょう。

Best Walletは、以下の4種類のチェーンを基盤としたUSDTに対応しています。

- イーサリアムチェーン

- Polygonチェーン

- バイナンススマートチェーン

- Solanaチェーン

それらの中から、自身の利用目的に合ったチェーンを選択しましょう。

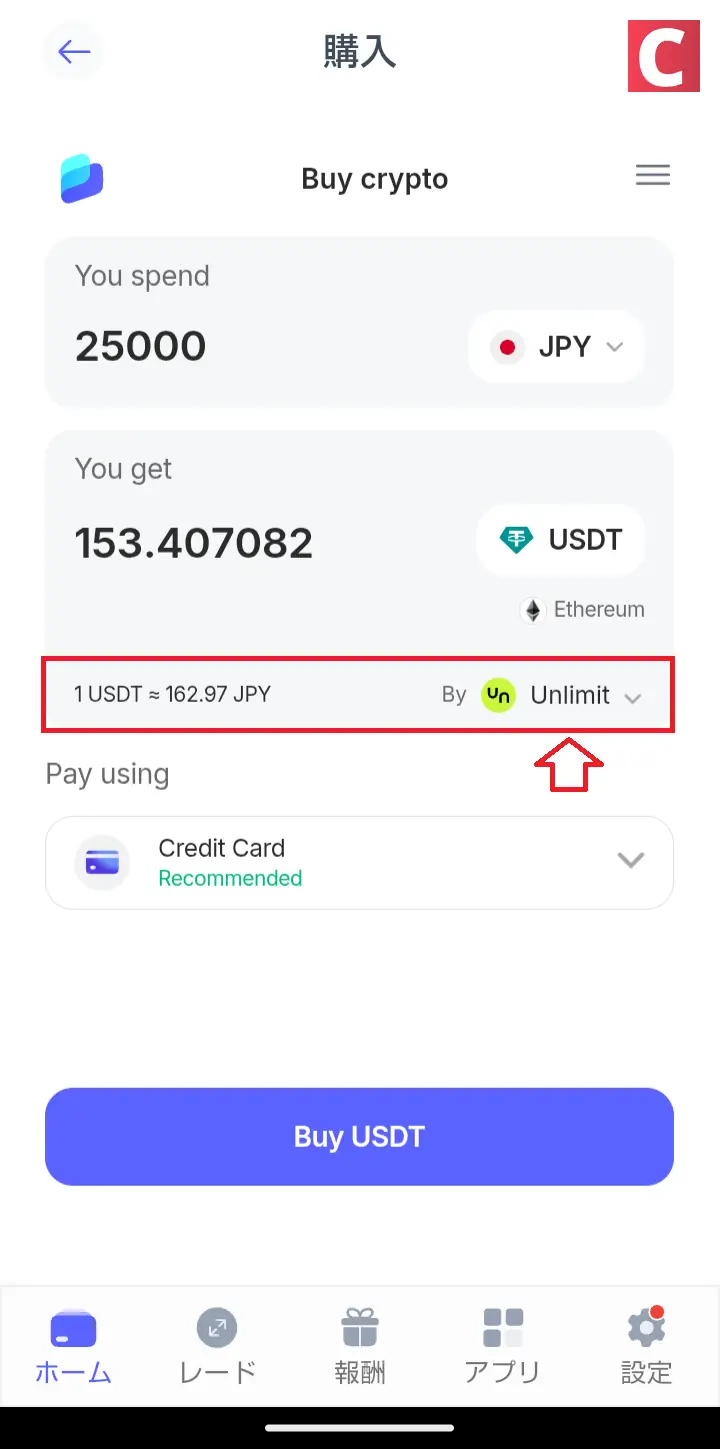

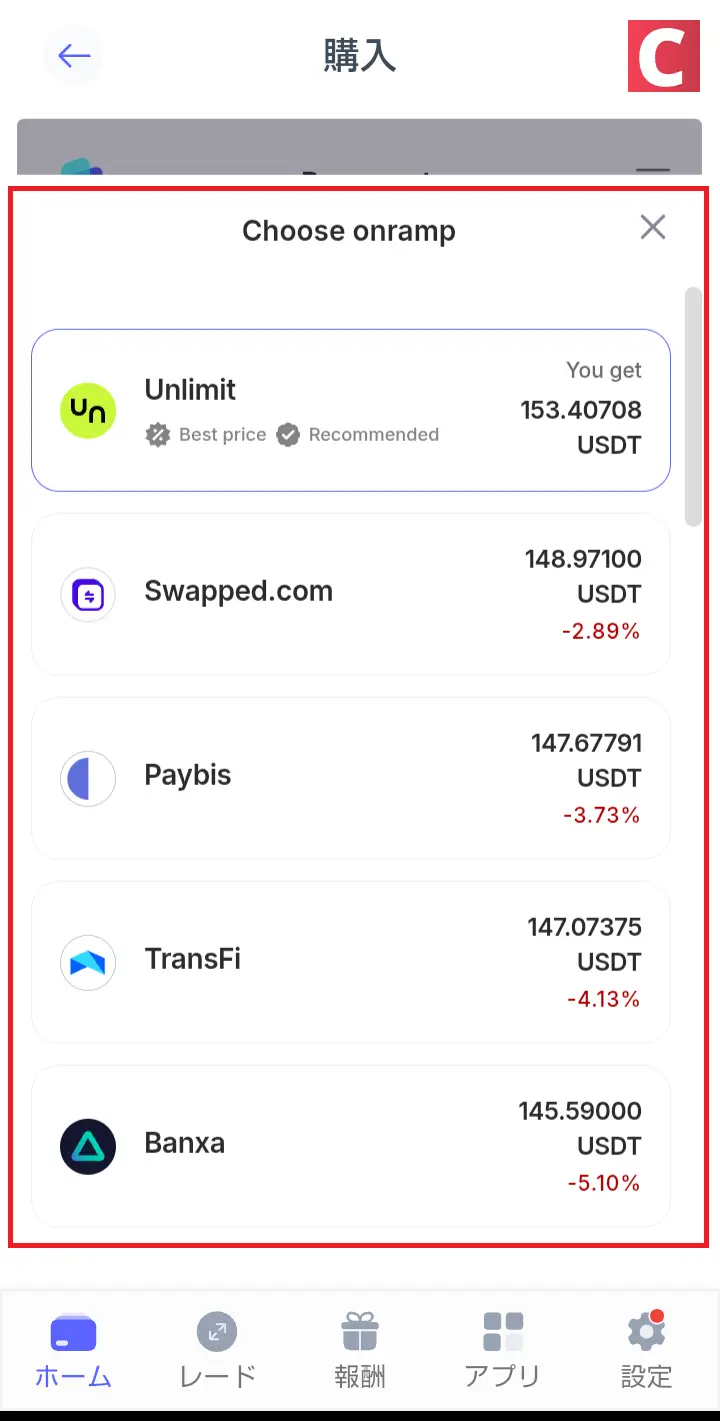

④購入サービス(オンランプ)を選択

取引画面に進み、どのオンランプを利用するか選択しましょう。

Best Walletは、サードパーティーの仮想通貨購入サービス(オンランプ)を仲介する仕組みになっています。

さらに仲介している購入サービスは複数あり、それぞれの決済レートに差があります。

そのレートを比較し、できるだけお得に買えるサービスを選ぶようにしましょう。

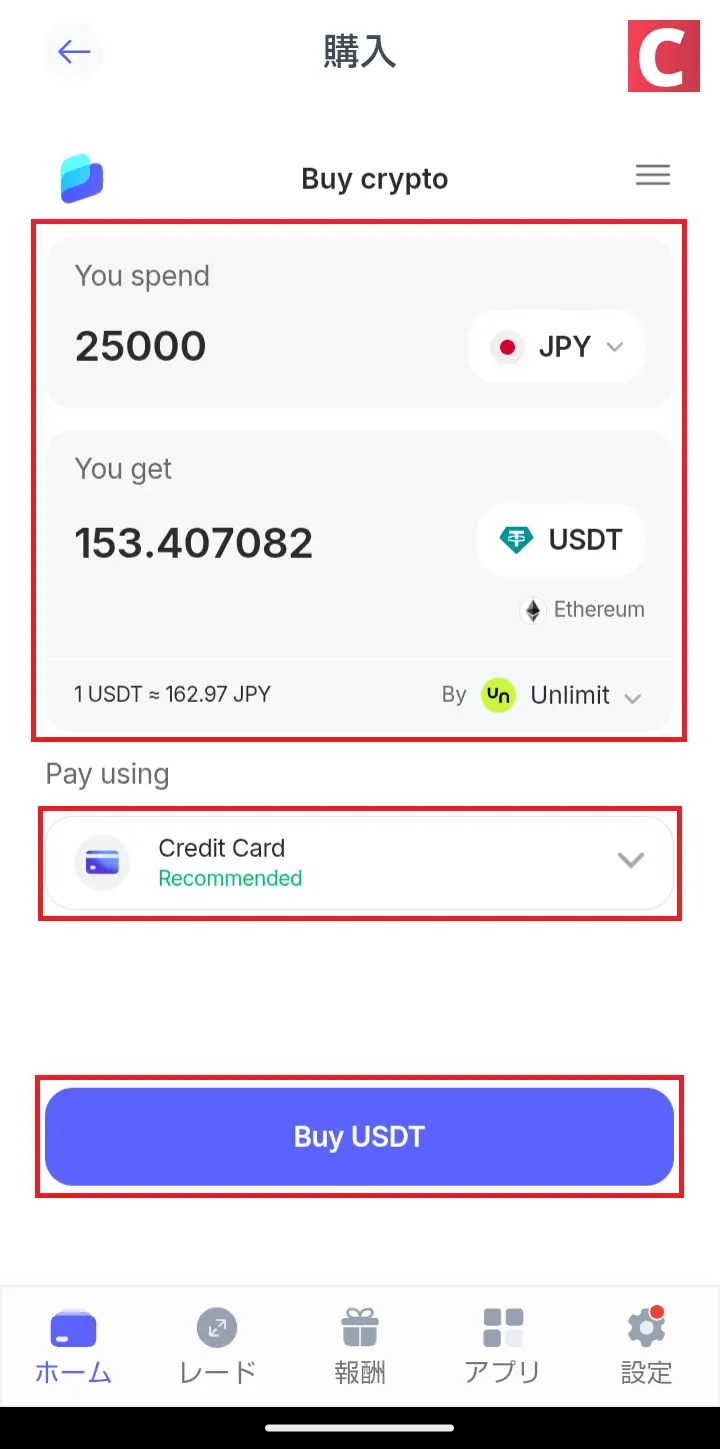

⑤決済方法と数量を指定して購入

最後に決済方法を選び、購入数量または支払金額を入力します。

決済方法は、以下の3種類が用意されています。

- クレジットカード

- デビットカード

- 電子マネー決済

あとは画面下部にある「Buy USDT」をタップすると、指定した内容に沿って購入が完了します。

このようにBest Walletを使えば、国内取引所と海外取引所を併用せずとも、手軽にステーブルコインを買うことができます。

もちろんUSDCやPayPal USDなど、他のステーブルコインの購入も可能です。

Best Walletの評判まとめも参考にしながら、ぜひこの機会に利用を検討してみてください。

まとめ

ステーブルコインは、価格の安定性を重視して設計された仮想通貨です。

日常の決済や国際送金、仮想通貨投資におけるリスクヘッジなど、さまざまなシーンで利用できます。

さらに、レンディングや流動性提供などDeFi分野での運用も盛んで、今後さらに需要が拡大することが期待されています。

興味がある方は仮想通貨の購入方法解説をチェックしつつ、まずはBest Walletで、有名なステーブルコインに触れるところから始めてみてはいかがでしょうか。

ステーブルコインに関するよくある質問

ステーブルコインは儲かりますか?

ステーブルコインの欠点は何ですか?

ステーブルコインは日本で買えますか?

参考情報

Coinspeakerの実績

月間ユーザー

記事・ガイド

調査・研究時間

執筆者

監修者:

監修者:

宇城 良

Coinspeakerライター, 77 posts仮想通貨ライター。取引歴5年、ブロックチェーン技術の解説から市場分析、DeFi・NFTの最新動向までカバーします。複雑なトピックを分かりやすく解説し、皆様の的確な意思決定をサポートします。