ステラルーメン(XLM)の今後と将来性|2026~2030年最新版

2 mins

2 mins 暗号資産(仮想通貨)が資産価値を高め続ける中、ステラルーメンの価格が今後いくらまで上がるのか、気になっている方もいることでしょう。

そこで本記事では、ステラルーメンに関して以下の項目を解説していきます。

- ステラルーメンのこれまでの値動きと今後の価格予想

- ステラルーメンの将来に影響する注目要素

- ステラルーメンの購入方法

果たして、ステラルーメンはこれからどこまで成長するのか。投資判断の参考として、ステラルーメン将来性ないと感じる方はぜひ最後まで御覧ください。

ステラルーメンの今後に関わる最新ニュース

ステラルーメンの今後を占う上で、それを取り巻く最新情報も重要な判断材料になり得ます。ここでは技術的なアップデート情報など、価格変動へと直結しやすい話題を紹介します。

- トークン化ファンドの基盤としてステラネットワークが採用される

- PayPalがステーブルコインの基盤にステラネットワークを採用

- 大規模アップデートの進展

トークン化ファンドの基盤としてステラネットワークが採用される

ステラネットワークでは、RWA(実世界資産)などをトークンとして発行・管理できます。この実用性を示す事例として、2025年2月19日、Franklin Templetonはステラ上で稼働する「トークン化米国債ファンド(ルクセンブルク籍)」をローンチしました。

機関投資家向けの金融商品に使われる事例が増えるほど、ステラルーメンは「実需のあるブロックチェーン」として評価されやすくなります。

PayPalがステーブルコインの基盤にステラネットワークを採用

2025年6月11日、PayPalは米ドル連動のステーブルコイン「PayPal USD(PYUSD)」を、ステラネットワーク上でも利用可能にする計画を発表しました。

ただし重要なのは、これは規制当局(NYDFS)の承認が前提で、発表時点では「承認はまだ」と明記されている点です。実現すれば、送金・決済など実利用の入口が増え、ステラルーメンの認知や利用拡大につながる可能性があります。

大規模アップデートの進展

ステラルーメンは継続的にプロトコル更新を行っています。Protocol 23は、2025年9月3日にMainnetへアップグレード済みです。

また次の節目として、Protocol 25(X-Ray)のMainnet投票が2026年1月22日(UTC)に予定されています。アップデートが順調に進めば、開発しやすさや新規プロジェクトの増加を通じて、ステラルーメンの利用拡大につながる可能性があります。

ステラルーメンの価格予想【2026年~2030年】

それでは早速、2026年から2030年にかけてのステラルーメンの価格予想を紹介します。

ステラルーメンの動向やマクロ経済の変化、アルゴリズム分析などを総合して、当サイトでは以下のように予測しました。

ビットコインの価格予想と同じく、ステラルーメンも長期的な価格上昇が見込まれています。

| 年 | 最低価格 | 平均価格 | 最高価格 |

| 2026年 | 0.14 | 0.26 | 0.45 |

| 2027年 | 0.18 | 0.33 | 0.60 |

| 2028年 | 0.22 | 0.40 | 0.75 |

| 2029年 | 0.26 | 0.48 | 0.90 |

| 2030年 | 0.30 | 0.56 | 1.05 |

ステラルーメン価格予想:2026年

- 最低価格:0.14ドル

- 平均価格:0.26ドル

- 最高価格:0.45ドル

2026年のXLMは、まずは方向感が出にくい年になりやすいと見ています。

市場が調整局面に入ると、アルトコイン全体が売られやすく、0.14ドル付近まで下がる場面も想定されます。特に、金利や景気の不透明感が強いと、リスク資産に資金が入りにくくなる点は要注意です。

一方で、送金・決済の需要が伸びたり、RWA(資産のトークン化)の採用が進んだりして、市場が強気に戻れば、0.45ドル付近までの上昇も視野に入ります。

2026年は急騰を狙うというより、「使われ方」が増える材料が積み上がるかを確認する年になりそうです。短期の値動きだけで判断せず、提携や実装の進展にも目を向けるのがポイントです。

ステラルーメン価格予想:2027年

- 最低価格:0.18ドル

- 平均価格:0.33ドル

- 最高価格:0.60ドル

2027年は、2026年に積み上がった材料が評価され、XLMが上向きになりやすい年と予想します。

市場全体が回復基調に入れば、平均0.33ドル付近までの上昇が見込めます。相場が強い局面では、資金が主要銘柄からアルトへ回りやすく、追い風になりやすいでしょう。

特に「実際に使われる場面」が増えてくると強く、0.60ドル付近まで伸びる可能性があります。反対に、市況が弱いままだと上値は重く、0.18ドル付近まで押し戻されるリスクも残ります。

2027年はニュースの多さよりも、取引量やユーザー動向など“利用の伸び”が伴っているかが、価格を左右しやすいポイントです。

ステラルーメン価格予想:2030年

- 最低価格:0.30ドル

- 平均価格:0.56ドル

- 最高価格:1.05ドル

2030年は、XLMが「送金・決済」や「トークン化(RWA)」の分野で定番の存在になれているかがカギです。

もしインフラとして定着できれば、評価が大きく上がり、1.05ドル付近までの上昇も狙える水準になります。長期で見たときに強みになるのは、投機ではなく「実需」に支えられた需要が積み上がることです。

一方で、規制の変化や競合チェーンの成長で存在感が薄れると、0.30ドル付近まで下がる可能性もあります。長期になればなるほど、予想の前提が崩れるリスクも増えるため、価格だけを追うのは危険です。

取引量・提携の継続・ユーザー数など「使われ方」を見ながら、状況に合わせて評価を更新していくのが安全でしょう。

ステラルーメンとは?

ここであらためてステラルーメンとはどういった銘柄なのか、基本情報をおさらいしておきましょう。

| 名称 | ステラルーメン

ルーメン |

| シンボル | XLM |

| 発行基盤 | ステラネットワーク |

| ローンチ時期 | 2014年 |

| 総発行枚数 | 500億XLM |

ステラルーメン(XLM)は、高速かつ低コストでの国際送金、およびマイクロペイメントの実現を目的として開発されたアルトコインです。

正式名称はルーメンですが、日本では「ステラルーメン」という呼び名で広く知られています。

基盤ブロックチェーンのステラネットワークは、既存の金融機関や決済サービスとブロックチェーン技術をつなぐ“架け橋”として設計されており、特に銀行口座を持たない層でも利用可能なグローバル規模の金融インフラ構築を使命としています。

また近年は、スマートコントラクト機能を持つ「Soroban(そろばん)」をメインネットに導入。これにより、ステーブルコインや実世界資産(RWA)の発行・運用が可能となり、金融機関や大手決済企業との提携も加速しています。

こうした性能や取り組みからステラルーメンは、グローバルな実需に根ざした実用型のデジタル資産だと言えるでしょう。

ステラルーメンの特徴

ステラルーメンは2014年にローンチされた仮想通貨で、実世界の金融インフラとしての活用を重視しています。ここでは、その代表的な特徴を4つの観点で整理して解説します。

- 高速・低コストでの国際送金が可能

- スマートコントラクトの実装で用途が多様化

- 独自の合意形成アルゴリズムを採用

- 2019年に追加発行メカニズムを廃止

高速・低コストでの国際送金が可能

ステラルーメンは、発行当初から「国際送金を迅速かつ低コストで行える通貨」として設計されました。

銀行を利用した従来の国際送金システムは、複数の銀行を経由するため数日かかることも珍しくなく、手数料も高額です。

一方でステラネットワークとステラルーメンを使えば、取引が数秒で完了し、手数料もわずか0.00001XLM程度。これにより、銀行口座を持たない人々でも簡単に国際送金やマイクロペイメントを利用できるようになっています。

MoneyGramやIBM World Wireなどの大手金融機関との提携のもと、すでにさまざまな送金サービスで活用されており、高い実用性を備えた仮想通貨の1つとして位置付けられています。

スマートコントラクトの実装で用途が多様化

従来のステラネットワークは、送金やマルチシグ取引などの簡易的な契約に特化しており、イーサリアムのようなスマートコントラクト機能は備えていませんでした。

しかし2024年2月に、「Soroban(そろばん)」と呼ばれるスマートコントラクトプラットフォームがメインネットに導入されます。

これにより分散型アプリ(DApps)やDeFiサービス、独自トークンなどの構築が可能に。ステラネットワークの活用領域は、送金分野にとどまらず大きく拡大してきています。

とりわけ注目されているのが、ステーブルコインやRWA(実世界資産)分野での活用です。これらのユースケースは金融機関や企業との連携を後押しし、ステラネットワークの存在感をさらに高めています。

独自の合意形成アルゴリズムを採用

ステラネットワークは、「Stellar Consensus Protocol(SCP)」という独自のコンセンサス(合意形成)アルゴリズムを採用しています。

ビットコインのようなマイナー同士が競争する仕組みとは異なり、SCPではバリデータが信頼するノードの集合(クォーラム)を設定し、より民主的かつ効率的にネットワークの合意が成立します。

わずか数秒での取引承認が可能であり、エネルギー消費も非常に少ない水準に抑えられます。

またSCPは、ビットコインのようなマイニング報酬(新規発行報酬)に依存せず、取引手数料やネットワーク利用そのものが運営の動機づけとして用いられている点も特徴です。

その仕組みがステラルーメンの価値低下を抑制し、低コストでスケーラブルな国際送金を可能にしています。

2019年に追加発行メカニズムを廃止

ステラルーメンには当初、年率1%の新規発行メカニズムが組み込まれていました。しかし、2019年にその仕組みは廃止され、同時に当時の総供給量の約55%にあたる約550億XLMが一挙にバーン(焼却)されました。

その結果、総供給量は現在の約500億XLMで固定されています。

総供給量が固定化されたことで、ステラルーメンはインフレ懸念がなくなり、通貨としての希少性が高まりました。これは投資家や金融機関にとって長期的な安心材料となっており、価値保存の観点からもポジティブに作用しています。

一方で、固定供給でありながらもステラネットワークの取引手数料は極めて低く抑えられており、日常的な利用や国際送金の利便性を損なうことはありません。

このバランスこそが、ステラルーメンが「実需と投資の両面」で注目を集める要因の一つとなっています。

ステラルーメンとリップル/イーサリアムの違い

ステラルーメンは、国際送金での利用を目的として開発された仮想通貨であり、同じく国際送金分野で活躍しているリップルとよく比較されます。

さらに、2024年にスマートコントラクト機能が追加されたことで、イーサリアムとの比較対象としても語られるようになりました。

ここでは、それら2つの銘柄と比べて、ステラルーメンがどのような違いや優位性を持つのかを解説していきます。

リップルとの違い

ステラルーメンとリップルは、どちらも国際送金を目的に開発された仮想通貨です。しかし、ターゲット層や設計思想に大きな違いがあります。

リップルは、銀行や大手金融機関を中心とした大規模な国際送金の効率化に重点を置いています。

一方でステラルーメンは、個人や中小企業向けの低コスト・高速な送金を重視。国際送金に加えてマイクロペイメントや金融包摂にも焦点を当てることで、リップルとの差別化を図っています。

また、合意形成アルゴリズムも異なり、ステラネットワークはより高い分散性と効率性を兼ね備えています。この点も、設計思想の違いを象徴する大きな特徴と言えるでしょう。

| XLM(ステラルーメン) | XRP(リップル) | |

| 主な用途 | 個人・中小企業向け送金 | 銀行・金融機関向け送金 |

| 供給量 | 500億XLM(固定) | 1,000億XRP |

| 手数料 | 極小(0.00001XLM程度) | 小 |

| 分散性 | 高い | 中程度(一部ノード集中) |

イーサリアムとの違い

イーサリアムブロックチェーンは、ローンチ当初からスマートコントラクト機能を備えていた汎用プラットフォームです。DeFiプロトコルのみならず、Web3ゲームやメタバースなど、多種多様な分散型アプリ(DApps)が稼働しています。

一方でステラルーメンもスマートコントラクトを2024年に導入し、汎用的なアプリケーションへの対応が可能となりました。しかし、イーサリアムと比べると機能やエコシステムの規模はまだ限定的です。

もともと送金に特化して開発されたこともあり、特にステーブルコインやRWAなど、金融分野での活用が中心となっています。

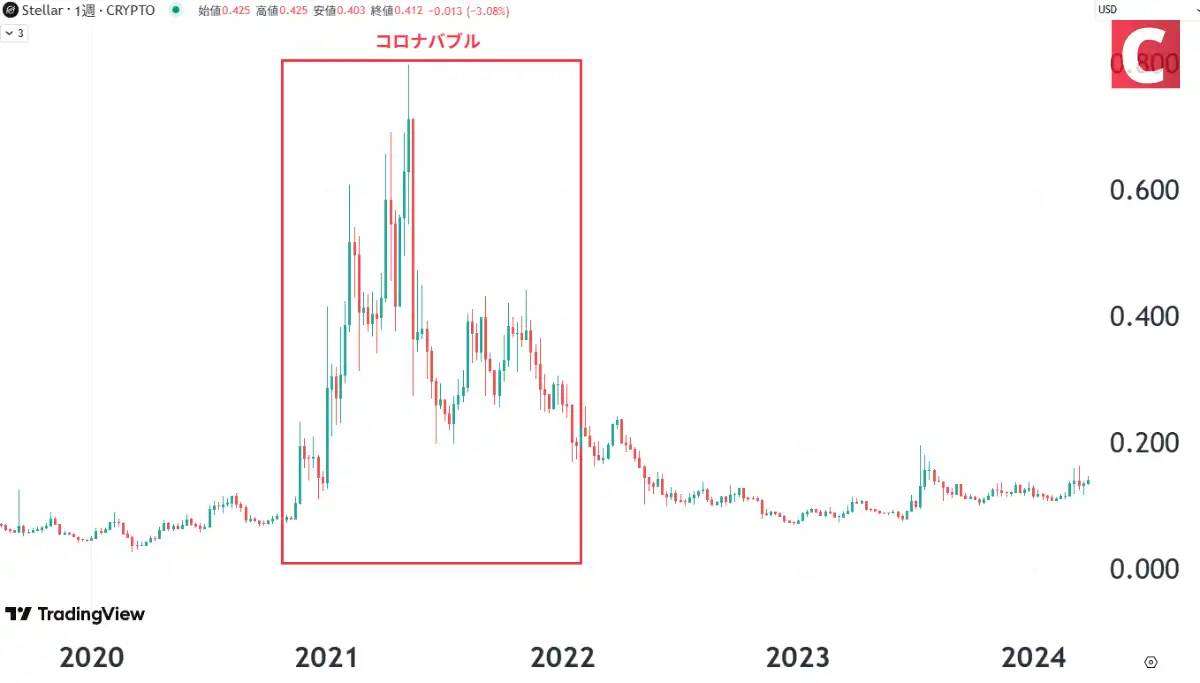

ステラルーメンの最高値は?|これまでの値動き

ステラルーメンは2014年に登場して以来、国際送金をはじめとする実用的な金融インフラを目指して発展してきました。

またその値動きは、常に市場全体の流れと密接にリンクしており、ときにチェーンリンク価格のように急激な上昇や下落を繰り返しています。ここでは、そんなステラルーメンのこれまでの値動きを3つの時期に分けて振り返ります。

2014年~2019年|ビットコインバブルの到来

2014年に発行されたステラルーメンは「リップルの改良版」とも呼ばれ、その技術基盤と非営利財団による運営で注目されました。とはいえ、ローンチ当初は数ある新しい仮想通貨の1つに過ぎずに取引規模が小さく、価格は長らく横ばい状態でした。

大きな変化が訪れたのは、2017年のいわゆる「ビットコインバブル」です。ビットコインの勢いに牽引されて、アルトコインや草コインにも巨額の投資資金が流入しました。

ステラルーメンも一時、0.9ドル近辺まで高騰。時価総額ランキングで一時トップ10に食い込むほどの躍進を遂げ、爆上がり仮想通貨の1つに数えられました。

しかし、2018年にバブルが崩壊すると価格は急落。その後は停滞状態となり、長らく0.1ドル前後で推移しています。

2020年~2023年|コロナ禍で再びバブルに

2020年、新型コロナウイルスの世界的な流行は、金融市場に大きな波を起こしました。各国の中央銀行による大規模な金融緩和を背景に、個人投資家の金融市場参入が進み、仮想通貨市場でも再びバブル相場が形成されます。

その勢いはトロンの将来価格の用にステラルーメンにも及び、2021年には一時0.7ドル台まで上昇。

また当時は、世界的に「デジタル決済」や「CBDC(中央銀行デジタル通貨)」の議論が活発であり、国際送金や金融包摂を掲げるステラルーメンが再評価されたことも、価格上昇を後押ししました。

ただし、コロナが終息した2022年以降は、各国の金融政策が切り替わって市場全体が冷え込み、ステラルーメンも価格を落としていきます。

2023年にはスマートコントラクト機能の「Soroban」が開発段階に入り、技術的には躍進が見られたものの、価格は0.1ドル台まで落ち込んでいきました。

2024年~|米大統領選が追い風に

2024年に入ると、状況は再び大きく変わります。2月にはスマートコントラクトプラットフォーム「Soroban」がメインネットに実装され、イーサリアムやソラナと同様に分散型アプリや独自トークンを展開できる基盤が整いました。

そうした技術的な進展に加えて、11月の米大統領選挙を巡る思惑が仮想通貨市場に強い追い風となります。トランプ再選への期待や、規制緩和の観測が投資家心理を押し上げ、ビットコインをはじめとする多くの仮想通貨が上昇基調に入りました。

この流れに乗ってステラルーメンも急騰し、12月には0.7ドル近辺まで達する場面がありました。さらに2025年7月にも一時的に大きな高騰を見せており、これまでのバブル期に付けた高値への再アプローチに期待が集まっています。

ステラルーメンの将来性

ステラルーメンは、近年の技術的進化や企業での採用事例から、その将来性に高い期待を寄せられています。ここでは、具体的に以下のポイントに触れながら、ステラルーメンの将来性を解説します。

- 国際送金・決済シーンでの採用拡大に期待

- 汎用プラットフォームとして需要が拡大中

- 継続的なアップデートで利便性向上

国際送金・決済シーンでも採用拡大に期待

ステラネットワークは、アメリカの送金サービス大手MoneyGramやIT企業のIBMなどから、新たな国際送金システムの構築基盤として採用された実績があります。

さらに、ごく少額の手数料で数秒以内に完了するトランザクションは、既存の銀行サービスと組み合わせても高い利便性を発揮する可能性があります。

こうした実績と潜在的ニーズから、今後も世界中の金融機関や送金サービスでの採用が拡大し、ステラルーメンの利用機会や需要増加につながることが期待されています。

汎用プラットフォームとしても需要が拡大中

近年、ステラネットワークはSorobanスマートコントラクトを導入し、アプリケーションや独自トークンの開発に対応できるようになりました。

例えばイーサリアムと比べると、まだまだ汎用性や拡張性では劣るものの、軽量で低コストなトランザクション環境を求める新規プロジェクトから高い注目を寄せられています。イーサリアムの購入方法はシンプルなので、こちらもぜひです。

具体的には、トークン化資産の管理やステーブルコインの提供など、特にDeFi分野での需要が増加中です。

このようなネットワーク需要の拡大は、ネイティブトークンであるステラルーメンのユースケースを広げることにつながり、結果として価格形成にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

継続的なアップデートで利便性向上

ステラネットワークでは大規模アップデート「Protocol 23」の実装が予定されており、スマートコントラクトの性能向上や手数料削減などが見込まれています。

また、23という数字から予想できるとおり、これまでに22回ものナンバリングアップデートがおこなわれています。

例えば、直近のProtocol22では、以下のような点が改善されました。

- スマートコントラクトの調整:初期化プロセスが簡素化され、開発者の負担を軽減

- 高度な暗号機能をサポート:新しい暗号機能が導入され、セキュリティが向上

アップデートの継続によって、ステラネットワークは今後も機能性を高めつつ、エコシステムを拡大していくことが期待されます。またこの取り組みは、ステラルーメンの資産としての信用強化にも大きく寄与しています。

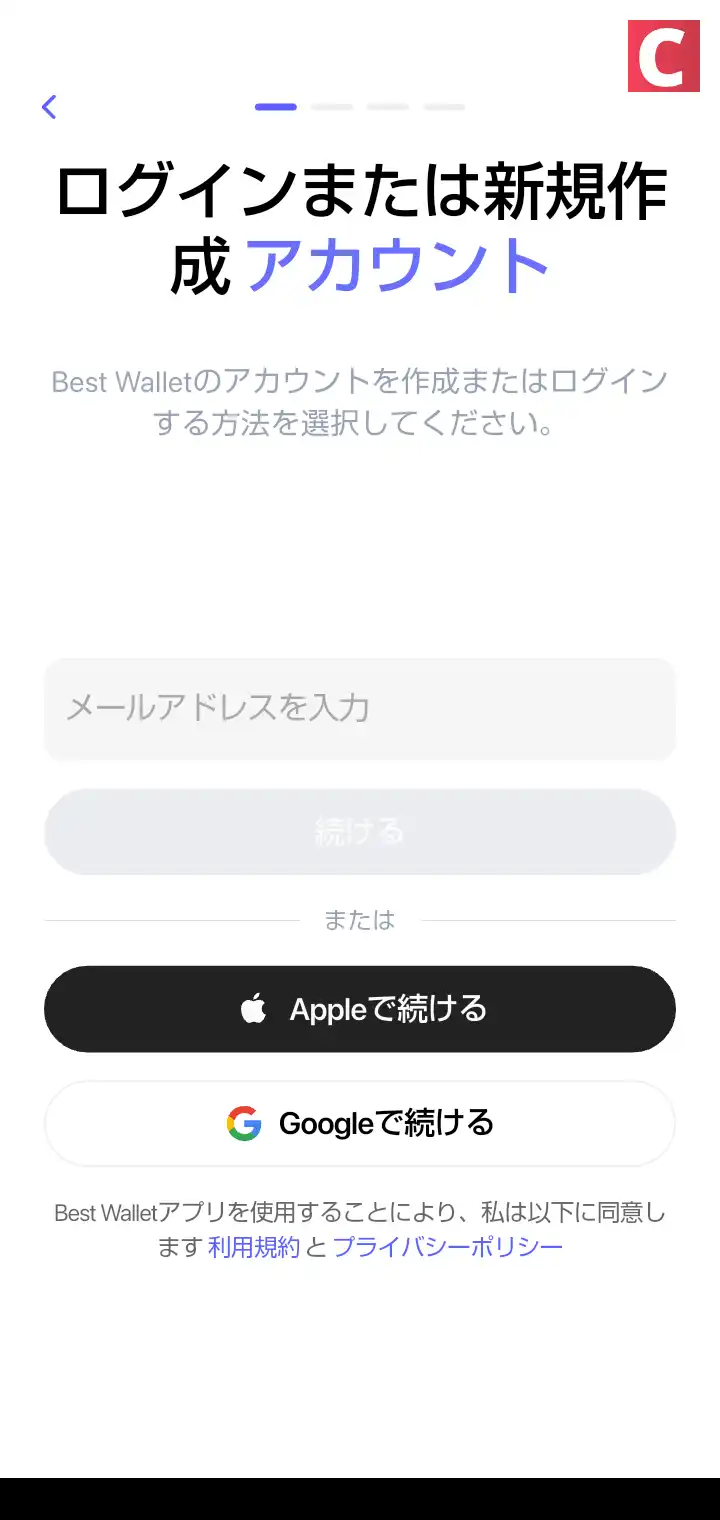

ステラルーメンの買い方・購入方法

ステラルーメンは、リップルやイーサリアムなどと並ぶメジャーな仮想通貨の1つです。そのため、以下のような国内外のさまざまなプラットフォームで購入することができます。

- 国内の仮想通貨取引所

- 海外の仮想通貨取引所

- DEX(分散型取引所)

- 取引機能を持つ仮想通貨ウォレット

中でもソラナウォレットをはじめとする仮想通貨ウォレットは、購入後の管理が安全かつ簡単な点が大きな魅力です。

そこで今回は、おすすめ仮想通貨ウォレットの1つである「Best Wallet」でステラルーメンを購入する方法をご紹介します。

①Best Walletを端末にダウンロード

Best Walletは、スマートフォンやタブレットで使えるアプリタイプの仮想通貨ウォレットです。そこでまずは以下のリンクから、Best Walletアプリをダウンロードしましょう。

②アカウントを作成

アプリをダウンロードできたら、アカウントを作成しましょう。

アカウントは、メールアドレスの登録、もしくはGoogleなどの既存アカウントを流用することで、簡単につくることができます。もちろん作成時にお金はかかりません。

③ステラルーメンを購入する

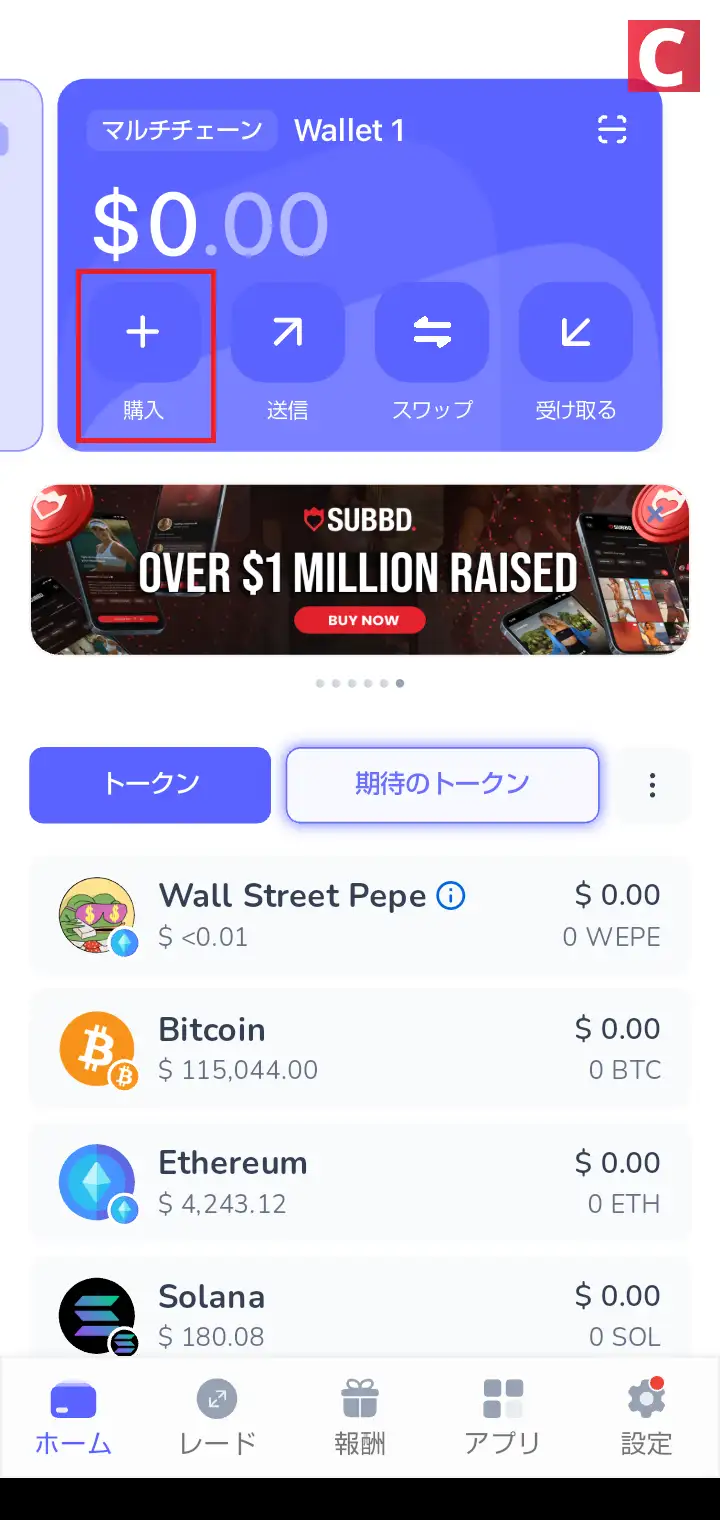

アカウントの作成が完了したら、ホーム画面にある「購入」ボタンをタップします。

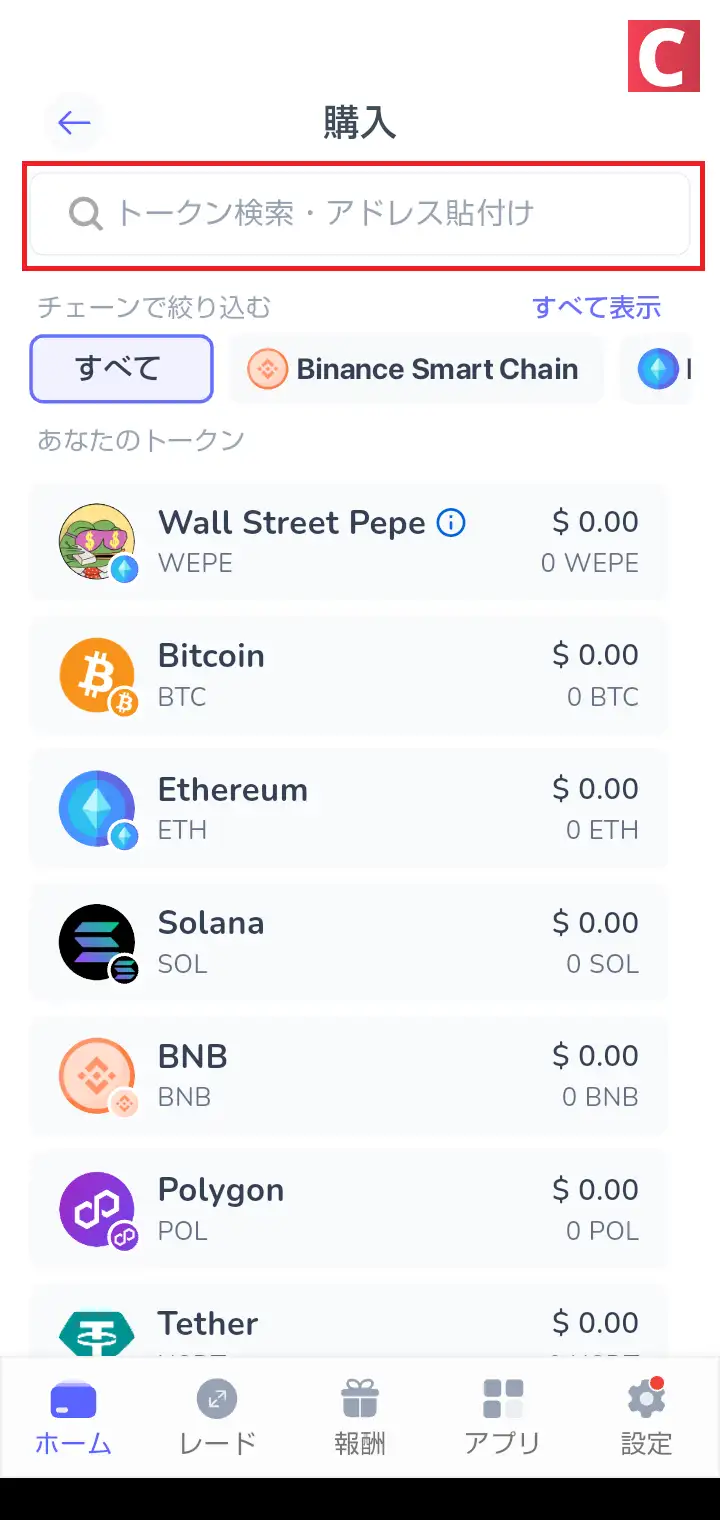

続いてトークン検索画面に「XLM」と入力し、ステラルーメンを選択します。

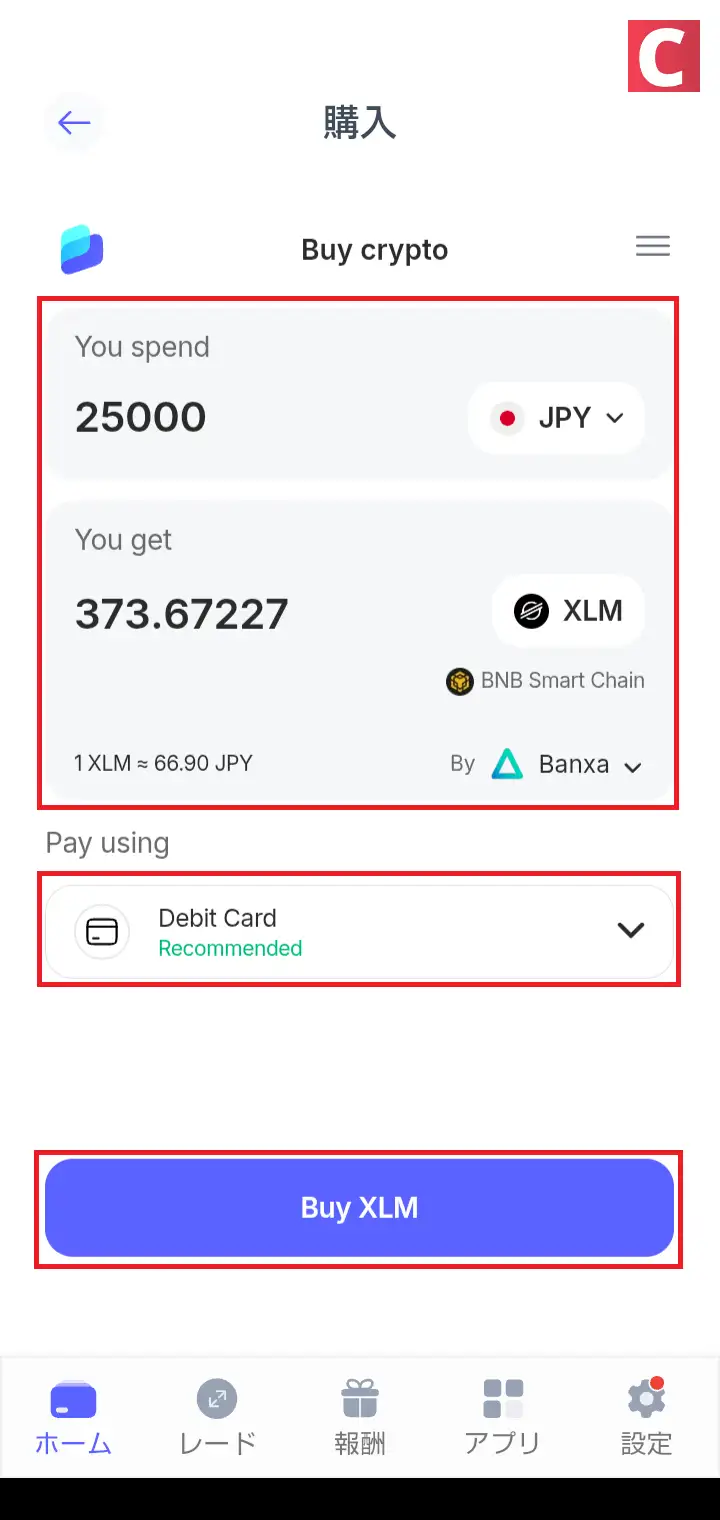

すると以下のような購入手続き画面が表示されるので、あとは金額や決済方法を指定すれば、ステラルーメンを購入することができます。

このようにBest Walletを使えば、手軽にさまざまな仮想通貨を購入することができます。

日本の仮想通貨取引所で取り扱われていないICO仮想通貨の売買も可能です。

ステラルーメンの購入手段に迷っているなら、ぜひBest Walletの評判も参考にしつつ、利用を検討してみてください。

まとめ

本記事では、ステラルーメンの最新ニュースから価格予想、特徴や将来性までを解説しました。最後に、当サイトでの価格予想をあらためて整理します。

- 2026年:0.14~0.45ドル

- 2027年:0.18~0.60ドル

- 2030年:0.30~1.05ドル

ステラルーメンは、低コストかつ高速な国際送金を目的に開発された暗号資産(仮想通貨)です。近年は基盤チェーンの機能強化も進み、送金だけでなく、トークン化(RWA)や決済など、より幅広い金融分野での活用が期待されています。

こうした実利用の広がりが評価されれば、ステラルーメンは中長期で価格が上向く可能性があります。一方で、市場の地合いによっては短期的な上下も起こり得るため、投資する場合は無理のない範囲で、長期的な保有(ガチホ)も検討するとよいでしょう。

主要通貨も新興トークンもまとめて管理したい場合は、Best Walletが役立ちます。初心者に優しいUIに加え、MPC型のセキュリティで管理しやすい点も魅力です。

ステラルーメンに関するよくある質問

ステラルーメンは2026年中にいくらまで上がりますか?

ステラルーメンの史上最高値はいくらですか?

ステラルーメンは1万円になりますか?

ステラルーメンが新規発行をやめたのはなぜですか?

ステラルーメンからインカムゲインを得る方法はありますか?

参考情報

Coinspeakerの実績

月間ユーザー

記事・ガイド

調査・研究時間

執筆者

監修者:

監修者:

島根 卓哉

Coinspeakerライター, 1 posts暗号資産(仮想通貨)のフリーランスライター。2020年からビットコイン投資を始め、NFT、DeFi、Web3ゲームなどを実践的に経験。初心者から上級者まで幅広い読者に向け、最新の市場動向やプロジェクト情報を、わかりやすく発信しています。